1978年7月,中国第一家“三来一补”企业太平手袋厂在虎门创立, 18年后的1996年12月太平手袋厂清算结业,渐渐淡出人们的视野。在岁月的长河中,

1978年7月,中国第一家“三来一补”企业太平手袋厂在虎门创立, 18年后的1996年12月太平手袋厂清算结业,渐渐淡出人们的视野。

在岁月的长河中,18年并不算长。然而,太平手袋厂的这18年宛如一道流光,划破长空,璀璨夺目,开启一个时代,映入历史的年轮。

今天,太平手袋厂陈列馆在虎门启用,走进馆内,那一幅幅图片、一件件展品、一段段视频,如同时光逆转,让人重温激情岁月,再燃豪迈情怀。

1978年4月下旬,香港信孚手袋制品有限公司董事长张子弥在当时东莞县二轻工业局领导陪同下来到太平服装厂考察,主要目的是了解太平服装厂是否具备生产手袋的能力。因为,这是双方能否开展合作的关键所在。为此,张子弥此行专门带来了一个黄色PU材料的女装手提袋和一套只够生产一个手提袋的PU材料。她把这些交个太平服装厂的负责人刘艮,提出让太平手袋厂用他提供的材料生产一个同样款式的手提袋。

搞技术出身的刘艮心里很清楚,这是港商对太平服装厂技术能力的一次考验。只是那时的太平服装厂只生产过衣服和款式单一的帆布“解放包”,对于张子弥提供的这类手袋及材料以前从来没有接触过,要在短时间内生产出来存在不小的难度。但为了促成合作,刘艮决定迎难而上,试一把,于是她把这个任务交给了厂里的技术骨干蔡笑英和陈雪萍。

据蔡笑英、陈雪萍回忆,接到任务的时候是下午,刘艮反复交代任务关乎合作的成败,要求她们用最短的时间,最好的质量完成手袋样品的制作。

然而,以当时的条件,要按张子弥的要求制作一个手袋并不是一件简单的事。首先,蔡笑英、陈雪萍不敢拆开张子弥提供的手袋样品,因为一旦无法复原,任务就会失败;其次,张子弥提供的原材料只够生产一个手袋,她们必须确保一次成功;再者,工厂的设备是按照服装生产来配备的,适不适用于较厚的PU材料她们心里没底。为了争取时间,接到任务后蔡笑英和陈雪萍一头就扎进了车间。样品不能拆,她们就凭着经验研究结构,然后一次又一次打成纸样,再用普通布料制作出来进行比对;不了解PU材料的性状,她们就从张子弥提供的材料上剪下小小的一角,在缝纫机上反复尝试,反复寻找合适的配件。就这样一直到第二天清晨,她们在确保对样品完全熟悉,设备也调试好以后,才用张子弥提供的材料完成了手袋的制作。

当这个手袋摆在张子弥面前的时候,他对样板非常满意,甚至有些意外。因为蔡笑英、陈雪萍制作出来的手袋不仅质量非常好,而且太平服装厂的工作效率也令他刮目相看。

这次特殊的考试给张子弥留下了深刻的印象,至今回忆起来他还说:“第一次制作样板就做得这么好,而且我说完以后第二天就交货,这更加坚定了我和太平服装厂合作的信心。”

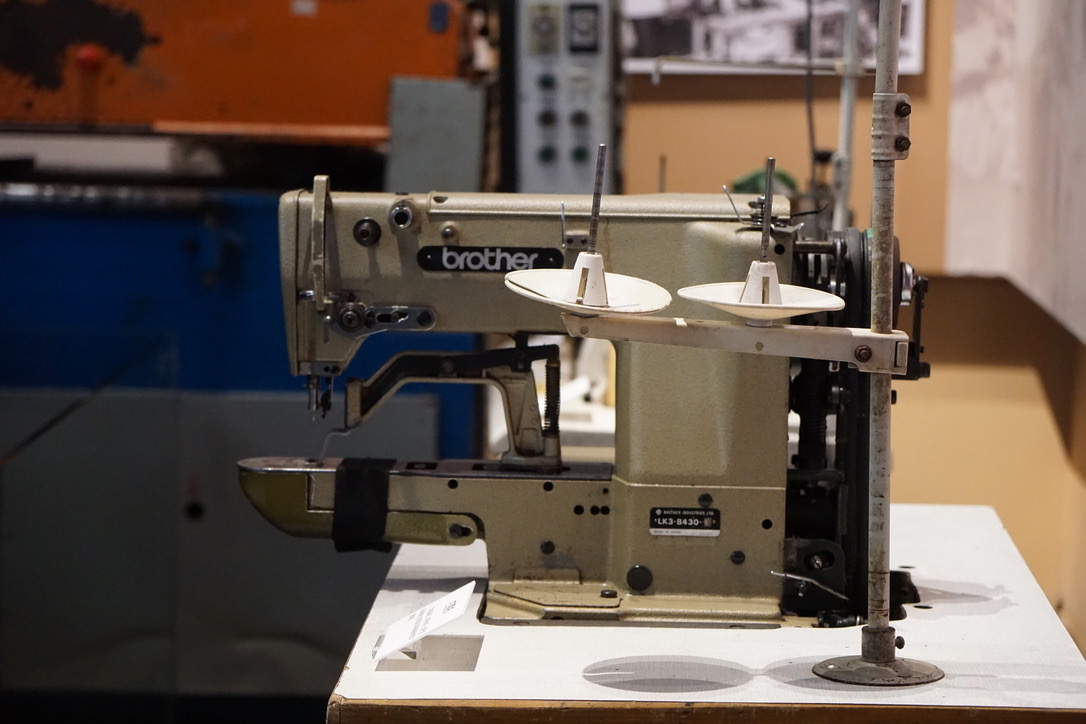

在新落成的太平手袋厂陈列馆里一个当眼的位置,摆放着一台胜家牌491电动缝纫机。斑驳的外表让人一看就知道是有些年头的老物件。很多人不知道的是,这台缝纫机就是太平手袋厂成立以后首批引进的电动缝纫机之一,至今依然动力澎湃。5个多月前它还是太平手袋厂老员工苏秀仪家庭中的重要一员,担负着车缝窗帘、床套和衣服的“重任”。

苏秀仪今年70岁,是当年太平服装厂的技术骨干,也是第一批调入太平手袋厂的员工。太平手袋厂成立以后,为了提高生产效率和产品品质,港商张子弥开始为工厂引进设备,这台德国产的盛家牌491缝纫机就是1978年首批引进的设备之一,而它的使用者就是苏秀仪。

苏秀仪说:“我们在太平服装厂的时候就已经给普通缝纫机加装马达来提高生产效率,而这台盛家牌491缝纫机是专业的高速机,进厂以后我们仍然要学习一段时间。事实上,这些进口的电动缝纫机在当时算是比较先进的设备,生产效率更高,生产出来的产品质量也更好。”

太平手袋厂作为中国第一家“三来一补”企业,为虎门、东莞、广东乃至全国经济发展起到了极大的示范作用。此后,国家社会经济发展速度越来越快,也越来越多元化。1984年,苏秀仪调离了太平手袋厂。人虽然离开了工厂,心里却止不住的挂念,也一直和厂里的老员工保持着密切联系。1996年,她得知太平手袋厂即将清算结业,厂里的设备也要进行处理的消息,立即赶了过来,找到自己曾经使用过的这台盛家牌491缝纫机,并把它买了下来搬回家里。

从那时起,这台缝纫机就成了苏秀仪家庭的一员。一得空,苏秀仪就会坐在缝纫机前,这些年来她记不清用这台缝纫机为家里做了多少套窗帘,做了多少床套被套,为儿女和孙辈做了多少衣服。她有一种感觉,每当坐在这台缝纫机前面的时候,就仿佛回到了当年的太平手袋厂。

由于太平手袋厂对于中国的改革开放具有的特殊意义,多次有人想收藏苏秀仪的这台缝纫机,但每每找到苏秀仪,她都一口回绝。理由是自己这么多年用这台缝纫机用得顺手了,也有了感情,不想失去它。今年7月,太平手袋厂陈列馆开始筹建,需要收集一批老物件。当工作人员向她表示希望收藏这台缝纫机的时候,她毫不犹豫的答应了。

“当时拒绝别的收藏者,就是不想这台缝纫机离开虎门。现在不一样了,这台缝纫机放在太平手袋厂陈列馆,就像回到了当年的工厂。虽然很不舍得,但总觉得那里才是它最该去的地方。而且它离我并不远,想它的时候随时可以去看一看”苏秀仪这样说。

如今,这台缝纫机静静的放在太平手袋厂陈列馆的站台上。它见证了太平手袋厂的兴衰,见证了虎门改革开放先行的脚步,见证了东莞从农业城市向制造业名城的跨越,见证了中国改革开放的波澜壮阔。如今,它还将继续见证虎门人民在新时代、新征程上阔步前行,见证虎门更加美好的未来。

1978年,由港商张子弥和二轻太平服装厂合作经营的太平手袋厂在这个时候成立,成为香港与内地企业的一颗信号弹、一座风向标。这家工厂一开始就以合作共赢的姿态展示在人们面前,为后来者提供了很好的示范。

港商赢。上世纪70年代中后期,香港的物价、租金、工人工资上涨较快,企业经营成本增大,工业产品竞争力减弱。香港信孚手袋厂董事长张子弥就遇到了这样的问题,因为手袋成本的增加,许多订单流失到台湾和南韩。与太平服装厂合作后,问题基本得到解决。内地的人工成本小,厂房租金低,加工费也不高,人力资源丰富,工人的技术水平只要短期培训马上就达到要求,因此生产出来的产品极具竞争力。例如1979年,太平手袋厂产量年计划是3万打,实际完成了77845打,超额率达159.4%,同时产品质量的达标率达99%。劳动生产率3022元,实际完成4500,超额率达49%。从这些数据,可以看出,双方的合作给港商张子弥带来了巨大的经济效益。

地方赢。1978年4月下旬,东莞县二轻局副局长温汉与港商张子弥在县二轻局的会议室签订了合作协议。签订的协议主要内容为明确双方责任,并首次提出以加工费20%返还给港商,作为投资设备的费用,合同为期五年。协议的签订意味着全国第一宗“三来一补”合作正式开始。“三来一补”是“三来贸易”和“补偿贸易”的简称。 “三来贸易”包括来料加工贸易、来件装配贸易以及来样加工贸易。补偿贸易是指我方先以赊购的形式,从国外进口机器设备和技术等,待投产后,用所生产的产品和劳务偿还货款的本金和利息。这样一种贸易模式,在当年我们缺乏资金设备,而劳动力资源相对丰富的背景下,这一招“借船出海”无疑是风险最小,效益最大的一种方法。

事实上,到了1983年,港商投资的设备款全部还清,合作期满后,太平手袋厂开始探索将“来料加工,补偿贸易”转为“进料加工,正常贸易”,开始了自主销售。而到了1986年,太平手袋厂出口创汇就超过了百万美元。

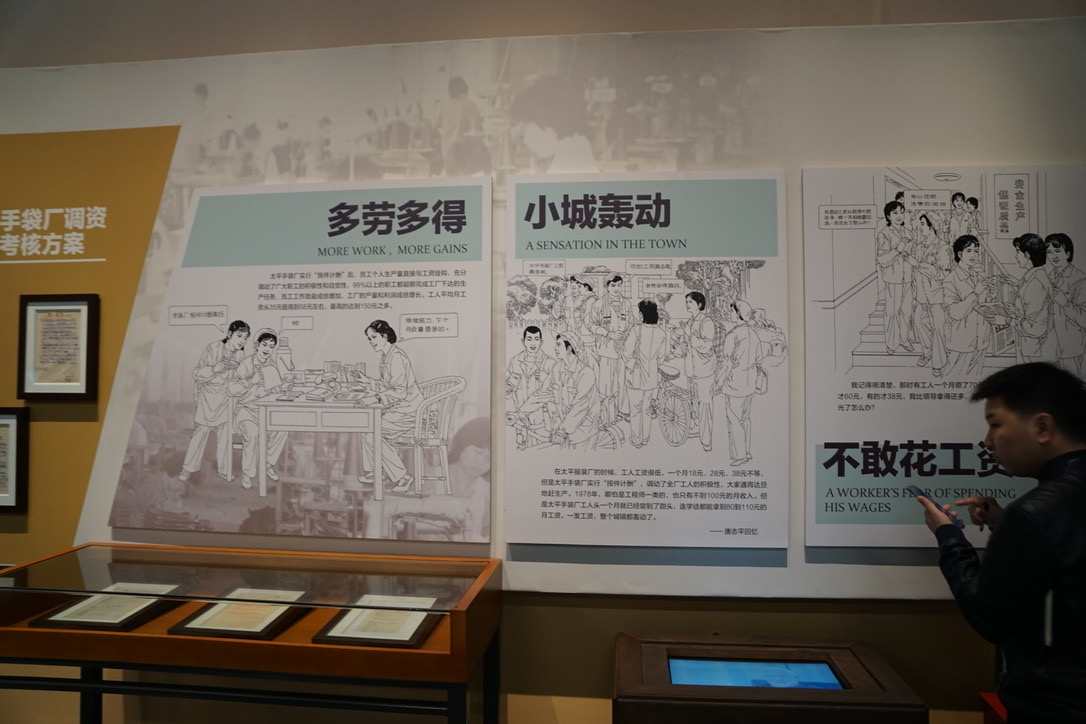

工人赢。太平手袋厂的创立给计划经济背景下的企业注入了生机和活力。表现得最为显著的就是企业管理的变化和工人收入的变化。至今许多老员工回忆起当年的情形,印象最为深刻的就是工资的增长和工作积极性的提高。手袋厂老员工陈伟芬说:张先生说香港时以计件方式计工资的,多劳多得,工人做得多就可以拿到更多的工资。后来我们就利用他的办法试一下,果然效率提高了。老员工欧梅芳回忆:她是1978年调到太平手袋厂从事裁床工作,按照计件工资,第一个月拿到了120多元。当时国家干部的工资也不过是30多元,而她却拿到了120多,工友中最少的也有80多,一时间引起极大轰动。引得不少人千方百计要到太平手袋厂工作。而工资的提升大大促进了工人的工作积极性,偷懒耍滑的人没有了,大家都把工厂的工作当做自己的事情来干。

作为全国第一家“三来一补”企业,太平手袋厂开启了东莞独具特色的外向型经济之路。广东省外贸委原主任徐德志充分肯定了太平手袋厂的历史作用,他认为如果当年没有这第一步走出去,广东的“三来一补”就发展不了,“三资企业”发展不了,经济也就不会像今天这样发展,所以太平手袋厂的示范作用非常重要。

2008年11 月13 日《人民日报》发表由中央调研组撰写的《东莞奇迹是如何创造的广东省东莞市经济社会发展调查》。这份调查是明确提及“在全国兴办了第一家出口加工企业太平手袋厂之后,以外商来件、来料、来样加工进行补偿贸易的三来一补形式,在东莞及珠三角地区迅速发展起来。东莞走出了一条精彩的中国特色社会主义现代化之路。从引进外资到内资为主、从加工贸易到一般贸易、从基础设施到软环境建设、从经济发展到社会和谐,东莞人不断解放思想、与时俱进,在许多方面都走在全国城市发展前列。BB电子 BB电子的游戏BB电子 BB电子的游戏