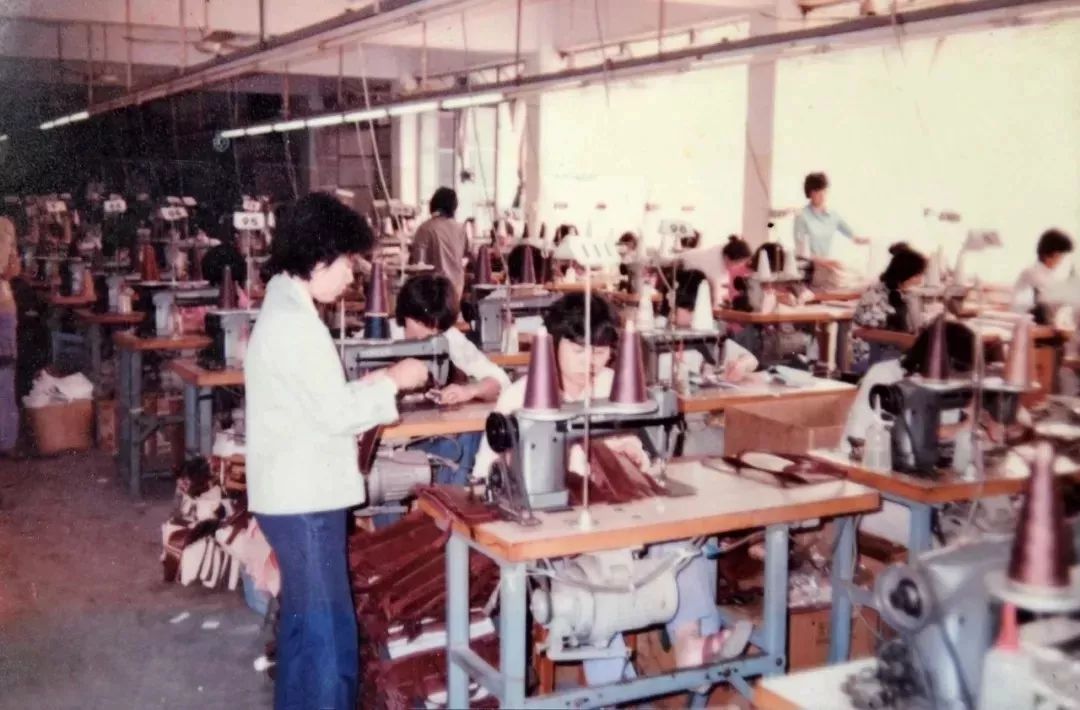

作为中国内地最早的“三来一补”企业之一,太平手袋厂从1978年落户太平镇(虎门)到1996年12月清算结业,短短18年的时光却承载了非凡的意义——在中国改革开放进程中具有里程碑式的意义,也是东莞作为改革开放先行地的重要标志。

新启用的太平手袋厂陈列馆位于虎门镇人民南路执信公园对面,连同雕塑广场总面积为6000平方米,展馆展览面积近500平方米。

陈列馆主体建筑以“电动缝纫机+旧厂房”为外观造型,青砖瓦顶,还有上世纪七八十年代风格的方窗,凸显了太平手袋厂当年的时代特色,透露着岁月沉淀的厚重气息。

雕塑广场共有太平手袋厂主题雕塑3个,雕塑以手袋、制作工具等实物为原型,融入周围的园林绿化,为市民营造了一BB电子 BB电的app个舒适的休闲空间。

如陈列馆打破传统陈列布展方式,运用实物展示与精心营造的叙述空间相结合,使得展览“场景化”;通过局部情景再现的手法来反映历史,使得展览“情景化”;采用科技手段,让观众深入体会和了解手袋厂的生产加工过程,使得展览“互动信息化”。

今年65岁的谭月娥,至今能想起当年的威水史,因为速度快,是全厂第一名,一年拿到了3000多元的收入,得到了厂里到香港旅游的奖励。她印象深刻的是当时赶工,有一次三天三夜没得休息,因为太平手袋厂采用计件工资制度,多劳多得,所以大家干劲十足。

今年78岁的陈雪萍当时就是技术工人,她有幸经历了一场特别的考试。港商张子弥拿出一个样品出来,希望工人们能复制出一BB电子 BB电的app个一模一样的,经过陈雪萍等人的研究试验、整整熬了一个通宵后,一个几乎—模一样的手袋送到了张先生面前,张子弥对着手袋里里外外反复端详了许久,露出了满意的笑容,这也为手袋厂的合作奠定了基础。

今年65岁的陈伟芬也是太平手袋厂的第一批员工,作为一名管理层,她对这个厂充满感情。她印象最深刻的是,张子弥先生对员工的人文关怀,几乎每个人都送了一个陶瓷杯,并在上面印上名字。这一个杯子,伴随着陈伟芬走了大半辈子,至今保养完好,闻讯东莞要建太平手袋厂陈列馆,陈伟芬慷慨地捐出了这个杯子。

70岁的苏秀仪曾任太平手袋厂副厂长,她捐出了家里的一台“珍贵”的缝纫机给陈列馆。这台盛家牌缝纫机,是太平手袋厂引进的第一批电动缝纫机,也是她当年在厂里使用过的缝纫机,工厂结业时,她买了下来,用来缝衣服、做手袋,一直使用着。曾多次有人提出高价收藏,她一直不舍得。得知陈列馆要筹建,她毫不犹豫地捐赠出来:“这台缝纫机只可以留在虎门。”